POR CASSANDRO FORTUNA

Nosotros, apoyados en criterios sólidamente sostenidos por Eugenio María de Hostos y Pedro Henriquez Ureña, somos partidarios de que quisqueyano sea asumido por el Estado dominicano como el gentilicio oficial de nuestro pueblo, y que dominicano pase a un segundo plano, como gentilicio alterno. Si vamos a vivir de acuerdo con la historia, y no de espaldas a la historia, debe ser así.

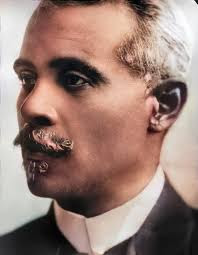

A continuación explicamos las razones históricas que tenemos para identificarnos con esa propuesta original del maestro Hostos y secunda por Emilio Prud’Homme y José Reyes, entre otros.

Introducción

La narración histórica de la República Dominicana ha tendido a estructurarse como una continuidad lineal desde 1492 hasta nuestros días, destacando el protagonismo de los descendientes de los españoles de Santo Domingo.

Sin embargo, una lectura más crítica de los procesos históricos revela rupturas profundas y momentos de transición que dieron origen a un nuevo sujeto social y a una nueva identidad colectiva.

Las cuatro historias de la isla

Ya se ha señalado que los acontecimientos en la isla de Santo Domingo se desarrollan de manera cronológica y que su población posee cuatro historias; aunque solo una de ellas ha sido escrita: la dominicana. Por ello, toda la historiografía nacional lleva el sello de lo dominicano (Moya Pons, 2010).

El orden de esas historias puede establecerse de la siguiente manera: primero, la indígena; segundo, la española peninsular; tercero, la de los españoles criollos que comenzaron a denominarse dominicanos en el siglo XVII; y cuarto, la del pueblo mezclado con mayoría mulata y negra —el que constituye la base de nuestra identidad actual—, surgido de la interacción entre españoles, mulatos y negros que combatieron contra Haití y fundaron la República en 1844 (Rodríguez Demorizi, 1953; Utrera, 1949).

De estas cuatro vertientes, tres solo pueden hallarse en los documentos y crónicas; la cuarta, la del pueblo mezclado, es la que permanece viva en el siglo XXI. Sin embargo, la historiografía nacional ha considerado a todas ellas como dominicanas, sin matizar que el término “dominicano” surgió tardíamente y designó en sus orígenes a un grupo social y étnico muy específico.

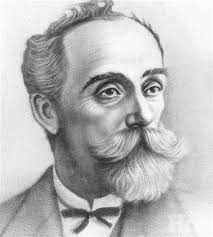

El gentilicio quisqueyano y la crítica de Hostos

Entre los intelectuales que reflexionaron sobre la necesidad de redefinir la identidad nacional se encuentra Eugenio María de Hostos, quien propuso sustituir el gentilicio dominicano por quisqueyano. Según Hostos, este término integrador abarcaría no solo a los descendientes de los españoles, sino también a los mulatos, negros e indígenas, unificando las raíces diversas del pueblo. Por ello afirmó que, entre los gentilicios dominicano y quisqueyano, “el indígena es el mejor” (Hostos, 1883/1969, p. 214).

Durante mucho tiempo se ha sostenido que el pueblo dominicano es heredero directo del hispano colonial. Sin embargo, el pueblo que emergió tras la independencia era social y culturalmente distinto.

Ese nuevo pueblo —el que Hostos, Emilio Prud’Homme, José Reyes y César Nicolás Penson llamaron quisqueyano— fue al que se dedicó en 1883 el Himno Nacional, símbolo de una identidad mestiza que trascendía el pasado colonial.

La transformación de 1822: el nacimiento de un nuevo pueblo

La historia de nuestro país, tal como la conocemos hoy, se inició en 1822, y desde entonces ha sido muy distinta de la que comenzó en 1492 y concluyó con la ocupación haitiana.

En esa fecha se produjo una profunda transición política y social provocada por la llegada de Jean-Pierre Boyer al territorio. Aquella ocupación marcó el paso de una sociedad a otra, de una época histórica a otra.

Sin embargo, este hecho no se ha comprendido plenamente porque la historiografía tradicional ha omitido o no ha considerado la ocupación haitiana como un punto intermedio entre dos etapas. Los historiadores suelen dividir la historia nacional en dos grandes períodos: la etapa colonial y la republicana, como si la acción de Boyer hubiese ocurrido dentro del periodo colonial y no como una verdadera transición.

De ese modo, la narrativa se mantiene sin matices, como si la historia de los españoles de Santo Domingo hubiera continuado sin interrupciones desde 1492 hasta el siglo XXI. Esa omisión ha impedido reconocer que, a partir de 1822, nació un nuevo pueblo en la parte oriental de la isla.

La fusión étnica que se produjo entre 1822 y 1844 — que no pasó desapercibida a Juan Pablo Duarte sino que la definió como “la unidad de las razas”— no podía ser la simple prolongación del pueblo hispano-dominicano (que representaba apenas el 10%), al cual se habría agregado, de manera pasiva, la población mayoritaria mulata y negra (90%).

En realidad, aquel proceso representó el inicio de la historia contemporánea dominicana, la de un pueblo mezclado, mulato, blanco, negro, que fundó su república sobre nuevas bases sociales, culturales y raciales.

Conclusión

Reconocer el valor de 1822 como punto de inflexión permite comprender que la historia nacional no es una línea continua desde la colonia hasta hoy, sino una sucesión de rupturas y síntesis que dieron origen a nuevas identidades.

En ese sentido, la propuesta de Hostos de sustituir el gentilicio dominicano por quisqueyano cobra plena vigencia, al reivindicar el carácter plural, mestizo y anticolonial del pueblo que emergió en el siglo XIX.

REFERENCIAS

Archivo General de Indias. (1952). Código Negro Carolino (1784). Edición de Emilio Rodríguez Demorizi. Santo Domingo: Editora del Caribe.

Deive, C. E. (1998). La esclavitud del negro en Santo Domingo. Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana.

Gutiérrez Félix, R. (2014). La ideología dominicana: génesis, desarrollo y crisis. Santo Domingo: Búho.

Hostos, E. M. de. (1969). Obras completas (Vol. 7). San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña. (Trabajo original publicado en 1883).

Moya Pons, F. (2010). Historia del pueblo dominicano. Santo Domingo: Ediciones Corripio.

Rodríguez Demorizi, E. (1953). Los dominicanos en el siglo XVII. Santo Domingo: Editora Montalvo.

Utrera, C. (1949). Santo Domingo: estudios históricos y geográficos. Ciudad Trujillo: Editora del Caribe.

No hay comentarios:

Publicar un comentario